|

|

8 D+ m# ]: g8 h$ h

http://media.people.com.cn/n/2014/0819/c40606-25491393.html* P& z/ w" X7 m& {7 q

# _5 p, w8 w8 @" {9 F8 b! o0 }7 A

% f8 W1 u. S$ X6 x! @6 n- C$ `+ {/ Q' m) D

原标题:与读者一起编词典9 g( w) P1 F* M0 C* i# _ f8 q

3 Z' e! d/ Y: D+ ]- `1 C# U2 R( J& c5 p I. T/ z

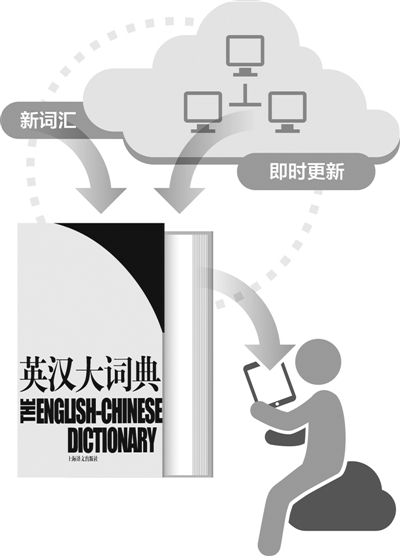

蔡华伟绘

$ [( s9 {" C+ j/ r: W1 @

$ q X2 e8 e4 O* p& W" u0 t& ? ●两千多页的词典转化为屏幕上小巧的应用图标4 I; k9 _" ^' l! U& j

; d* g1 \5 o9 U ●把整个词条拆散重新构建交互友好的查询界面

" R* d# o- W& y/ D) V9 _- y$ e W9 L! K2 p

●全球华人读者通过互联网提供词典的语言素材

4 D+ d# \# C" ?8 e

, C3 Z# y% x( r% X! ?8 w3 P" p" T4 ^( j 不同于其他大型工具书编纂工程的启动方式,近日,由上海世纪出版集团译文出版社和英汉大词典编纂处主办的《英汉大词典》(第三版)编纂工程启动仪式暨概念发布,选择了一个开放的空间——2014上海书展现场中央大厅,向全场读者公开发布此次编纂工程理念。9 J! ?! k9 l2 O# ?; Q" K

' V6 R, ^1 f$ J$ ?* Q& a' J+ U6 l& q- r4 e 这无疑代表着一种姿态:第三版的《英汉大词典》编纂,将不再囿于词典编纂专家的纸边案头,而将成为一场依托互联网开放平台下,词典使用群体中的全民大行动。

Z" V* i1 Z* Y2 W9 r

7 g! I& ]% z% i5 j5 [" d9 ?) G 紧迫:互联网改变着工具书的形态和编纂思维$ J% c9 E) ], z( v

% I o1 C* d! e) V- T 35岁的复旦大学英文系教师朱绩崧是陆谷孙教授的学生,接棒陆谷孙主持《英汉大词典》第三版编纂。在做编纂概念发布时,朱绩崧说,“虽然词典编纂是一个因袭性很强的行业,但我们明显有别于前人的地方,就是‘高度数字化’‘深度社会化’。”

% p7 P% K4 q' B0 W5 d* L

! ?* p) C/ G3 C1 B% k( r0 Q7 j# v 据介绍,《英汉大词典》第三版编纂团队将对词典进行高度数字化处理,让这部2400多页、22万词条,体量庞大的工具书最大限度地适应互联网环境,在各类终端设备,譬如手机、平板电脑和笔记本电脑上,都能淋漓尽致地发挥它的各项强大功能。5 Y+ {8 M( m3 Z) w& L

, P8 a2 L1 A5 N- E3 C “在我们看来,数字化阅读是不可阻挡的大势所趋。”朱绩崧说。

; \7 F0 V$ I* t2 l. {& ^8 m' y) L6 \# e" g

与前辈们不同,第三版编纂团队是在新时代背景下展开的一场编纂工程。如今,工具书及其他相关类图书在查阅习惯、获得渠道等方面都发生了迅速的变化。用上海世纪出版集团总裁陈昕的话来说,“互联网时代的到来,催生了词语的裂变,也大大地改变着工具书的形态及其编纂思维。”& r& Z) G- Q, l7 R! u) r

, h4 h$ y8 u' i! o

朱绩崧曾在课堂上让学生们查词典回答问题,学生们纷纷掏出手机查,“有道”是这么说的,“金山”是这么说的。“《英汉大词典》为什么不能做到使用便捷呢?我希望能让年轻人直接使用《英汉大词典》。不敢保证将来的产品一定比别家好,但至少内容靠谱。”朱绩崧认为。

9 K: w5 F5 i; `1 |- }$ E5 a! b: C- q- y4 l

陈昕认为,“传统工具书的地位与影响力在数字时代不断边缘化。但是,一切数字化产品的原始创意都依赖着纸质工具书的坚实研发基础,而网络与纸媒的交互性也启示我们,权威工具书编纂应当借重于互联网的传播与放大效应。”8 k! c2 g. g# d- g( v! F0 `

, l# y6 K* E8 W7 b

的确,数字化给予词典的不仅是挑战,也是机遇。通过数字化,纳须弥于芥子,两千多页的词典化为屏幕上一个小巧的应用图标。而这图标的背后,却是一座如宇宙般昼夜不断膨胀的语言信息库。6 b5 F, Q# S/ k5 K0 \1 z/ o

& |6 t6 b) h. o# k H4 ` “它残酷地拷问着词典在物理维度上的存在,又对词典的文本容量表现出前所未有的宽容大度。”朱绩崧说。4 w. o$ I% B" D! F3 Q0 I

, e! G3 H7 I. [' X 艰难:大型词典宁可慢慢来,也一定要做好; s1 ` C+ o6 t$ K# J4 T2 K6 k; v

G( F( W$ x5 \# X0 |( T 《英汉大词典》第三版编纂工程之所以备受瞩目,是有历史原因的。它是新中国成立以来由国家规划的中外语文词典编写出版中规模最大的一本英汉双语词典。作为一项国家任务,《英汉大词典》的编写任务落到了上海,由上海译文出版社负责组织编写出版工作。

9 W5 i5 t' U4 ?/ o

; A5 @9 x. v& h. @# o/ h7 l 历时16年的编写历程像一场漫长的马拉松,从手写的一张张资料卡片开始,集腋成裘,汇集成一座英汉双语的“文化昆仑”。《英汉大词典》1991年出版上卷,1993年上下卷出齐,2007年出版第二版,成为中国第一部真正自主研编的大型英汉双语工具书,它的诞生将中国外汉语文辞书的编纂水平推到了全新的高度。/ G0 j4 R* Z6 u: L) G& T

5 s* [( g, w8 w$ I3 ]- N

身为主编的陆谷孙,当年为了《英汉大词典》,发愿“不出国、不写书、不兼课”。近百位精英学者筚路蓝缕,为这部工具书的诞生付出了艰辛的努力。由于工程浩繁,团队也几经变化,使得编纂进程起起伏伏,一些专家在编纂中途就抱憾西去。

5 M, Y. \! @% w; o# ^0 p l8 ^ U* y3 N9 F& \+ V* s' Z

陆谷孙在第三版编纂工程启动仪式现场笑言,编词典算不得什么好差事,要有“板凳坐得十年冷”的思想准备。复旦大学校长、中国科学院院士杨玉良教授回忆,他到陆谷孙家中探望他,每一次对方都是在伏案工作。“我印象非常深刻,他曾拿出三页纸来,A3大小,上面也就十来个词条,左右留白很多,他在留白处写了很多批注,把最妥帖、最时髦的用法补充进去,乍一看,像打翻墨水瓶一样。”7 j ^: p: k' y6 i1 S

$ v6 @1 `& w; Z 如今,《英汉大词典》第三版的编纂,看上去不会像当年那样艰苦,但“累土而不辍,丘山崇成”的实质,仍在一脉相承。3 B# h, b. z: E& c

/ }1 X0 I$ j& A4 |, \! G

事实上,《英汉大词典》第三版编纂工作,已于2007年起陆续展开。如今,词典第二版数字化大部分已经完成,编纂团队计划于今年开放整本词典的数字化查阅,明年推出手机应用,第三版纸质词典争取5年后面世。“编词典的人,一定要有点‘愚公移山’的精神。有的大型词典,耗费的是几代人的努力。宁可慢慢来,也一定要做好。”朱绩崧说。

! ?7 M5 v. S4 q/ P( w9 S- X' B0 \* |

创新:开辟多种查询途径,发动读者搜寻例证

3 w9 k8 [; x" i* T# m7 w/ `( Y) n5 E" d. L \ `2 v

当然,《英汉大词典》第三版所面临的考验,不仅仅是网络的冲击,更是阅读习惯的改变。

' Y3 A0 U. l7 |* |% Y3 B4 G+ j) D% H

新媒体涌现的今天,不断翻屏只会让读者越来越不耐烦。朱绩崧拷问自己,对于释义详明、例证丰富的《英汉大词典》,数字化之后,可能出现同样问题:当你在do、make、go、set这类超长词条的页面翻了几十次屏,你真的确信你再翻下去,一定会找到你所需要的内容吗?

* T# C( K0 U0 ~! I* a ?5 _! a; z4 _7 J

因此,《英汉大词典》第三版的终极目标,将不仅仅是略加修改就把文本从纸面迁移到屏幕上,而是要实现“高度数字化”。

5 L. N- R: I/ ?% d- S! b0 s/ b+ U$ Y6 O( b

为此,编纂团队甚至要把整个词条拆散,重新构建交互友好的查询界面,尽力摆脱传统电子词典“见木不见林”的弊端。“电子化的最强项,是可以开辟更多种查阅途径。如,词条在某一级上和另一个词条某一级发生联系。如果设计得好,数字化的词典能提供无数条路。”朱绩崧设想。+ K. q. P" }+ r5 ~

9 H& J8 c# }. f7 x! y 不仅是表现形式,词典的内容来源,也将发生翻天覆地的变化。以编纂方式为例,团队提出“读者融入”计划,号召全球华人读者通过互联网渠道来提供编纂词典的语言素材。当年那些“最妥帖、最时髦的用法”,如今将由全球华人读者来共同寻找。3 U$ B0 c+ s! _9 H( n6 h8 o0 X

2 A5 h. U0 k/ v8 x) W

此举,旨在加深《英汉大词典》与整个世界文明的亲密关联。朱绩崧介绍,这灵感来自《牛津英语大词典》。他表示,这部号称英语终极权威的英语单语词典的成功,很大程度上托赖于维多利亚时代晚期编者发动了整个英帝国的阅读界为这部词典搜寻千年文献中的例证。/ s5 n5 U0 R' }9 t, N" L

7 W* ^5 n" |3 W; _

“现在,我们的技术团队已经基本完成了内嵌于微信的《英汉大词典》语料搜集工具,再内测一段时间后,争取在本月面世。只要有互联网连接,读者在世界任何角落都可以为我们的事业添砖加瓦,提供第一手的新词、新义、新例。”朱绩崧说。

# q6 F% v4 Z3 d( m! X, x. N9 b

- t! G1 U5 H' }. T 当然,这项工作,绝不轻松。“权威词典编纂如何实现互联网思维下的读者融入,是迄今为止还没有人敢于去实践的课题。”《英汉大词典》(第三版)责任编辑张颖说。9 F: G. e! U. t" j" x

) T* u7 U5 U2 N- U 编纂团队特别强调,要“采纳合格的语言素材”。今春以来,英汉大词典编纂处内部已经尝试过数轮语言素材搜集工作,理清思路,认清难处。朱绩崧同时强调,《英汉大词典》绝不会走某些网络百科词典那样任由访问者增删修改的路数,“因为久经考验的权威性要求我们必须把‘搜集’和‘采用’这两道工序区别对待,前者向全世界开放,后者的权限必须牢牢掌控在我们的核心编辑团队手中。”; h# [: \- d3 F0 T6 o7 I, ~& }

3 p) t: r9 H" C+ k- w

: P( f% }$ b% ]( V6 }# \* A |

|