|

|

本帖最后由 klwo2 于 2020-10-17 13:10 编辑 * I9 ]" \, g# h$ E

' J* C, M2 a2 [0 i《庄子》是本奇书,所以庄子里面的故事也好,成语典故也好,总有「流俗见解」跟「庄子原意」不一样的情况。% e9 p0 r' B6 u6 b, P- E4 s

) s: O$ _/ k+ ~$ O好的辞书应该把两方面都说清楚,不然凭什么打广告说自己「继承传统文化」呢?" l# t6 y& l! @: U& I- y: [- [5 Y

: o; z# h1 ~$ p- v8 R& K

下面罗列。( ]& f# Q& J) L$ R! u( K

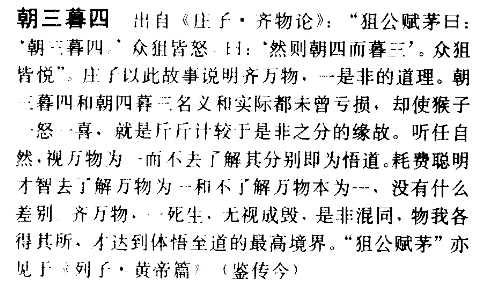

+ g+ ~. `* E! C5 |# t中国哲学大辞典:

& ^" r: I8 I2 U. ?- L; S/ I3 l1 \5 L; u+ j1 c8 v

庄子的哲学寓言。《庄子·齐物论》: “劳神明为一而不知其同也,谓之朝三。何谓朝三?狙公赋茅,曰:‘朝三而暮四。’众狙皆怒。曰:‘然则朝四而暮三。’众狙皆悦。名实未亏而喜怒为用,亦因是也。是以圣人和之以是非而休乎天均。”是说“朝三暮四”与“朝四暮三”实际上是一样的,但猴子不知此理,故有喜怒之用。同理,一般人因不懂万物之同,故有是非之争。圣人则知道世界本来是齐一无别的,故可以超是非而任自然。后世多把朝三暮四理解为玩弄权术或变化多端。

P! }- x) H/ B; y7 L这个条目说得很清楚。庄子并不关心狙公诈了没诈,关心的是猴子。5 N; I8 Q1 w3 c7 V2 r" B9 w! Q

2 r; g( @+ t5 \# t7 ^1 v一口咬定狙公就是诈了,就是骗了,就是害人精,庄子原文里没说诈骗也硬要「总结」出诈骗的辞书编者,难道各位去商场买9.99的东西,心里觉得比10块钱实惠一大截,乐呵呵地掏腰包,也要栽赃说就是商家居心不良,要告人家「欺诈消费者」吗

8 P3 Z4 ]2 J$ a* R4 k# z' ]* P/ R J9 v

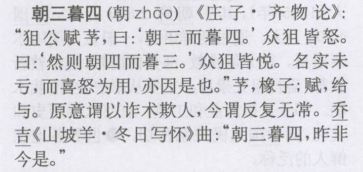

中华道教大辞典:

# S, t7 T" g1 j( J4 ?

9 J5 h( j. b5 }5 a! p% \

" C" t! K' S" e" ]0 ^

' x! y. I5 L, ]# ~" y教育部成語典:( S/ u+ H5 x6 U* \/ u$ {

+ K! `5 F- f9 H \3 ~) s0 |$ `【釋義】; ?7 [. C6 b. P' T

餵養猴子時,早晨給三升橡樹果實,晚上給四升,但亦可改變為「朝四暮三」。本為養猴人詐騙猴子的故事。典出《莊子・齊物論》。原用以比喻只變名目,不改實質。後用「朝三暮四」比喻人心意不定、反覆無常。亦可用於比喻事物變化無定。△「反覆無常」、「出爾反爾」、「朝秦暮楚」

# D7 C. I9 G. Z, q$ F- [0 \4 n3 L- b

* d3 v- }8 B- ~, y+ N5 m' h, ~0 U0 n9 j: Q! J

【典故】! l4 y1 F$ m; t% T

戰國時代哲學家莊子曾經用了一個寓言來說明人常會自以為是而不知。這個寓言是這樣的:話說有一個養猴人跟他所養的猴子說:「我決定每天早上餵你們吃三升橡實,下午餵四升橡實。」想不到猴子們都很不高興,嫌早上吃的太少了。於是,養猴人就說:「那這樣好了,我們就改成早上吃四升,下午吃三升。」猴子們聽了都很高興,以為這樣一來,早上變多了。事實上,「朝三暮四」和「朝四暮三」,只改變了朝暮的數量,但猴子自以為是地滿足了。一般人也常用這種自以為是的眼光來衡量事理,但是人世間眾人對事情的看法就像「朝三暮四」和「朝四暮三」一樣,可以隨時變來變去,並沒有個定準的。所以莊子要人們學習超脫這些紛擾,返回大自然,只有在自然的境界中才能找到恆常不變的道理。這就是「休乎天鈞」的境界,也就是「齊物論」的精義。後來從這個寓言演變成「朝三暮四」這句成語,比喻人心意不定、反覆無常,或事物變化無定。

蓝字部分挺好。2 Q. k- S5 ?* ~ \" m

' g, { v. {! _* y9 h; C4 |1 b- n3 p教育大辞书:

# a& d, y$ A3 l4 o1 r" _% G2 d ]4 X( W& M% G4 S. w

朝三暮四

/ [$ [' ]) x! i$ {+ D( g3 h: ?俞懿嫻6 j* Z, ]% h. `$ Q) R

; e# U! @' T% `! ?, C7 s2000年12月

' e6 ~7 ~+ c, `& \- z# p* m/ }5 o7 [. n) ^' L! s2 i

名詞解釋:2 J5 ? }; W. G

朝三暮四通常指人的心意隨時改變,見異思遷而缺乏整體的考量;這個典故出自〔莊子.齊物論篇〕「狙(ㄐㄩ)公賦芧(ㄒㄩˋ)」的寓言,譏諷人只知執著別相,不能體悟「道通為一」的道理。〔齊物論〕中說:「勞神明為一,而不知其同也,謂之朝三。何謂朝三?狙公賦芧曰:『朝三而暮四』,眾狙皆怒。曰:『然則朝四而暮三』,眾狙皆悅。名實未虧,而喜怒為用,亦因是也。」含意是說殫精竭慮偏執一見的人,執著於別相,而不能體會萬事萬物渾然一體而相同的道理;就好比故事中所說的:有個養猴的老人,拿核果給猴子吃的時候說:「早上吃三升,下午吃四升。」猴子們聽了嫌少,都很生氣,於是老人改口說:「那麼早上吃四升,下午吃三升吧。」於是猴子們就高興了。事實上朝三暮四,或者朝四暮三,總共都是七升,實質上沒有區別,群猴喜怒不同的反應,可能是因為聽到先出現的那個數量太小,並沒有合上後一個數量計算總數,因嫌少而生氣,及至聽到第一個數量變大了,就高興起來,這是牠們執著別相、虛妄分別,而忽略大體的弊病。這裡「狙」是指猴子 ,「芧」或說是橡子,或說是栗子。而「因是也」就是「因此也」,因為群猴執著自己的主觀,只知有部分,不知有整體的意思,猶如人只知其一,不知其二;或者只見其小,不見其大,像人們常說的「見樹而不見林」,意義相近。

我看来看去,把庄子原本的中心思想也讲清楚的、没问题的辞书就这几本,剩下的嘛……. O# |8 L8 Z. Z* ]: \* m7 B

: B& G: {8 Z" I5 P% ?

7 @* y- G& U3 Z- ~+ z3 o 7 @* y- G& U3 Z- ~+ z3 o

! A5 W. B6 N7 b- M2 \: L6 c) p U不知道《辞海》在想啥。一来,庄子「原意」并不关心什么「以诈术欺……」,二来,就算是欺,那也是欺猴啊,怎么变成欺人了呢?什么眼神?

3 ~" Z9 P# l9 L. g# {& }- E6 G9 h6 P: z' [- S

现代汉语词典:

) r4 ?3 Y7 a v, @& d$ ~; K- W9 {# ~

有个玩猴子的人拿橡实喂猴子,他跟猴子说,早上给每个猴子三个橡子,晚上给四个,所有的猴子听了都急了;后来他又说,早上给四个,晚上给三个,所有的猴子就都高兴了(见于《庄子·齐物论》)。原比喻聪明人善于使用手段,愚笨的人不善于辨别事情,后来比喻反复无常。

. }4 D2 |, [+ d3 u& \「善于使用手段」措辞妥帖,也把「愚笨的人不善于辨别事情」点出来了,只是没有上头那几本说得透彻,所以折中一下,算勉强及格吧。7 _9 Z( R e8 y

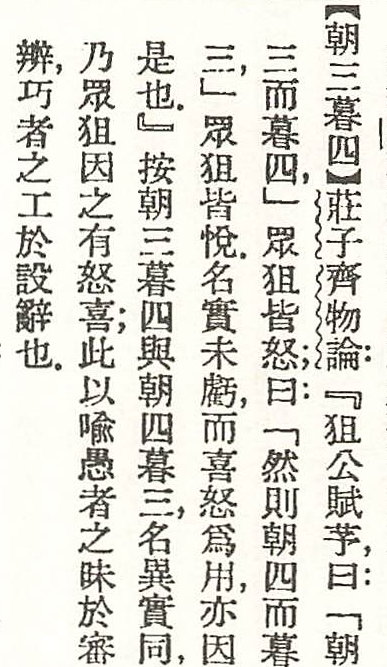

中文大辭典:

; T8 t9 R9 ?9 f3 a: O3 \2 G

! ]+ ~( b3 }% {8 D2 h. h6 q6 v- s " y2 s8 m- e9 V3 _7 k " y2 s8 m- e9 V3 _7 k

% V* q# o9 ?0 C$ M中文大辭典说「愚者之昧于审辨,巧者之工于设辞」,还好,不过和「以诈术欺人」混在一起说不加分辨,不妥。中文大辭典这俩说法正好是《辞海》《现代汉语词典》的合体。6 S, Q3 ], R! J4 l. ^

* ?* k7 E" i. z2 z. J, O8 L

0 d: [* J3 Y8 \, u0 o' J, d( Z

- ]3 U# k% y) G. e! G7 [5 O

3 h& Z. v. v: A; f: A5 A1 F辞海第一版里只有「愚者之昧于审辨,巧者之工于设辞」! a( L$ x1 i+ U8 k8 v0 @

7 I! j" T7 p* E& M4 a. ^* x

——————————————————————————————————————

+ o: Y6 c" O t, {% H! d" k+ b汉英词典里头,基本上没看见出彩的,不过1865馬禮遜五車韻府 兴许是个例外:% U( A7 S- h! r" r" V

: B& r1 V* [$ n* S8 U6 F

. R; Y5 E9 g; V- E9 g- z4 G( _

朝三暮四, morning three, evening four; indistinct perception of things, —undetermined; irresolute.

3 k" Z# |3 m$ j+ g# ?这个「indistinct perception of things」说的是原意。可惜篇幅太少,没把故事交代清楚。$ I/ F& u t% K+ o5 \1 H2 l1 n) h

" ~8 _3 f- ?( i N' }/ j3 _ |

|